本文首先通过一篇约三百字的摘要,为全文奠定基调:讨论皮蓬近日所言“如果我在今日打球,会是最强球员”以及他对外界长期过度聚焦乔丹的厌倦。接着,文章从四个方面展开:第一,高强度竞技环境比较,在现代篮球体系中皮蓬假定的位置与能力;第二,心理与自信因素分析,探讨他的心态变化与情绪表达;第三,历史定位与比较价值,反思他与乔丹、联盟其它伟大球员的关系;第四,媒体关注与公众偏好问题,讨论为何乔丹会长期占据主舞台而让其他球员难以发声。每个方面通过三段以上细致阐述,层层推进。最后在总结环节,文章将回归皮蓬言论的核心意图,归纳他对于自身价值的再审视,以及对篮球评价体系和媒体聚焦倾向的隐含批判。整体文章风格平衡、论点鲜明,既突出皮蓬之言的冲击性,也对其言论背后的篮球文化、历史评价体系和媒体机制进行深入剖析。

一、现代竞技环境的假设对比

如果皮蓬真的在当今联盟打球,我们要先考虑的是现代篮球的竞技节奏与体系变化。今天的联盟强调外线投射、空间进攻、位置灵活性,这与上世纪九十年代的内线强攻、防守硬拼有所区别。皮蓬若能适应这种变化,其全面性、速度和防守覆盖范围将成为极大优势。

在现代体系中,他可以担当无球锋线、传球组织、边线防守多重角色。他在“第二得分手/组织者”这一角色上的天赋,若置于现今球权分散、锋线空间打开的架构中,很可能被更好地发挥;他的球风贴合“全能前锋”概念。与此同时,他的防守覆盖力、跑动能力在今日更可放大。

当然,这样的假设也要面对体能强度、投篮效率等现代要求。皮蓬若要被视为“最强球员”,他在三分命中率、三分量、投射稳定性等方面必须有质的提升;还要适应更频繁的球员轮换、伤病管理和数据分析介入。但以他的职业素养与篮球智商,这些提升并非不可想象。

二、心理动机与情绪表达

皮蓬之所以提出“若在今日打球将是最强球员”的说法,背后可能有深厚的心理动机:证明自我价值,被历史误读纠正。他常年被视为“乔丹背后的助手”,他的个人成就与能力被阴影遮蔽。他此次谈话实则是一个自我觉醒的宣言。

其次,他表达对外界对乔丹过度关注的厌倦,也带有一定情绪释放意味。长期在光环之外,即便有卓越表现,却仍被舆论归属于“附属角色”,这一不平衡可能积存为不满。通过此言,他试图打破标签,让听众重新审视他的价值。

必一运动

必一运动再者,这样的言论也带有挑战性质,是借助媒体与公众注意力为自己争取更多话语权。他不单为了自尊,更是希望改变一种评价机制:当评价“伟大球员”时,不应只围绕一两位传奇,而应看到更多的卓越个体。正是在这样心理诉求下,才会这么直白地表达对乔丹关注过度的厌烦。

三、历史定位与价值比较

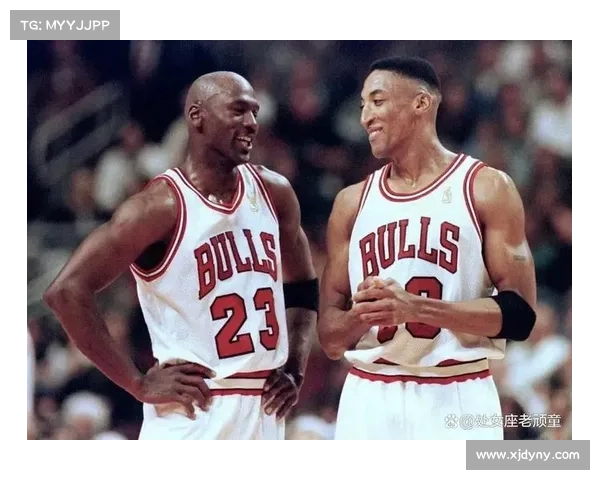

在历史评价体系中,乔丹常被视为“第一人”,几乎压倒性存在。皮蓬虽多次夺冠、入选名人堂,却经常被视作“团队角色明星”,少有人把他单独置于“最伟球员”讨论版块。这种定位不公正在球迷、媒体、统计数据解读中都有所体现。

如果把时间维度打平,假设皮蓬在任何一个时代打球,都有可能因其全面性、稳定性、团队贡献被列入顶尖行列。与乔丹相比,皮蓬在单项得分或爆发力可能略有不足,但在组织、防守、团队协作、场面控制等方面具有独特优势。他若处在现代环境,也有可能超越以往评价。

此外,我们应当重新衡量“伟大”的标准:是纯粹统治力?是数据总和?是对球队影响?还是能否在关键时刻决定胜负?如果把影响力、持续性、团队价值纳入评价体系,皮蓬具备极强竞争力。因此,他宣称“若今日打球将是最强球员”并非毫无逻辑,而是强调评价标准应更宽广、更公正。

四、媒体聚焦与公众偏好结构

长期以来,媒体和公众偏好塑造了某几位“伟大球员”的神话图腾,乔丹正是最集中的崇拜对象。无数纪录片、传记、商业代言,都在不断放大乔丹的神话效应。这样的聚焦常常使像皮蓬这样的同代天才被边缘化。

在这种机制下,哪怕皮蓬在球队战绩、数据表现、荣誉成就上都有不俗之处,他在公众话语中的存在感仍远低于乔丹。这种不平衡不仅是偶然,更是媒体叙事选择、粉丝话题偏好、商业利益取向共同作用的结果。乔丹的超高品牌价值使得媒体不断重复聚焦其传奇经历。

皮蓬此番直言“对乔丹过度关注感到厌倦”,实质上是在质疑这种媒体偏好结构,提醒公众:评价篮球人不应被单一偶像话题占据。他呼吁人们转移视线,多关注其他伟大球员,多还原竞技与团队的本质,多从多维度评价球员。

总结:

在全文中,我们从现代竞技环境假设、心理动机与情绪表达、历史定位与价值比较、媒体聚焦与公众偏好四个方面,层层剖析了皮蓬声称“若在今日打球将是最强球员”的言论,以及他因厌倦外界对乔丹长期偏颇关注而发出的抗议。这一言论在冲击性之余,实为他对自己历史价值的再申诉,也是对评价机制和媒体偏向的反思。

最终,这番言论具有双重意义:一方面,它是皮蓬自信的宣言,是他要求被正当评价的一次发声;另一方面,它也是对篮球文化、舆论机制、评价体系的挑战提醒。我们在欣赏传奇球星的光芒时,也应给更多优秀球员以应有关注和尊重。